A medida que se van desvelando los detalles de la política del próximo presidente de Estados Unidos empiezan a aparecer análisis interesantes.

De momento, y como hemos comentado en esta columna, el Banco Mundial estima que las bajadas de impuestos de Trump podrían ser el revulsivo que necesita la economía global para recuperar el crecimiento, mientras el equipo de economistas de Deutsche Bank considera que dichas medidas son las que deberían llevar a cabo en la Unión Europea, y estima que podrían duplicar el crecimiento real del PIB en Estados Unidos –siempre hay que ser prudente-. Michael Spence, premio Nobel, también apuntaba un impacto similar esta semana.

La evidencia de las bajadas de impuestos para aumentar el crecimiento es demoledora. El ejemplo de más de 200 casos en 21 países demuestra que son mucho más efectivas las bajadas de impuestos y reducciones de gasto, a la hora de incentivar el crecimiento y la prosperidad, que los aumentos de gasto. Estudios de Mertens y Ravn (The dynamic effects of personal and corporate income tax changes, 2012), Alesina y Ardagna (Large changes in fiscal policy, taxes versus spending, 2010), Logan (2011), o el FMI concluyen que en más de 170 casos el impacto de bajadas de impuestos ha sido mucho más positivo para el crecimiento. Pero hay que gastar menos.

En el caso de Trump, esas bajadas en el Impuesto de la Renta implican que los ciudadanos que ganen menos de 25.000 dólares anuales no paguen IRPF, los de menos de 75.000 dólares, lo hagan sólo al 10%, entre 75.000 y 225.000 dólares, al 20% y para el resto, al 25%. La mayor bajada de impuestos de la historia supondría en las rentas más bajas casi duplicar su renta disponible actual.

El Impuesto de Sociedades, al 15%, se añadiría a un incentivo de repatriación de capitales en el extranjero con una tasa del 10%. Goldman Sachs estima que EEUU repatriaría más de 1 billón de dólares (casi equivalente al PIB de España) con esa política.

¿Cómo se financiaría? Con aumentos de eficiencia en el gasto por Sanidad, eliminando y sustituyendo el desastroso coste del Affordable Care Act (Obamacare) aunque aumenta en 600.000 millones de dólares las ayudas sociales. ¿Cómo? Reduciendo la administración eliminando regulación y partidas innecesarias. El plan de infraestructuras, del que tanto se ha hablado, no aumentaría el gasto público porque sería financiado por el sector privado vía deducciones fiscales e ingresos por tarifas y peajes.

Cuando tuve la oportunidad de comentar estos recortes con el equipo de Mulvaney, me explicaron que el efecto en déficit fiscal sería cero con un aumento adicional del crecimiento de la economía de 1% anual -ligeramente inferior al que muestran el FMI o Mertens y Ravn en sus estudios mencionados.

Pero algunos cuestionan, y eso es bueno, el impacto. El Instituto Peterson (datos cortesía Luis Torras) estima menores ingresos de 2,85 billones de dólares por la reforma fiscal y mayores gastos en defensa de casi 1 billón de dólares en 10 años. Un 25% de aumento de deuda.

Otros estudios (del CRFB) estiman que la deuda, de hecho, se reducirá. Recortar un 1% planes de gasto anual que se habían disparado, generaría 750.000 millones de dólares adicionales en 10 años. Los ingresos por Impuesto de Sociedades se mantendrían por aumento de la actividad económica y la repatriación de inversiones. Un aumento de los salarios reales reduciría el coste en el impuesto sobre la renta en un 35%. Ello generaría un aumento cero en términos nominales de deuda.

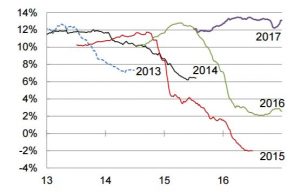

Pero, ¿cómo se reduciría la deuda sobre el PIB? Con el efecto de una inflación superior a la actualmente esperada, un crecimiento real mayor, alcanzar la independencia energética en 2019 –eliminando trabas a la exploración y producción además dispara la inversión- y, muy importante, lo que explicamos en esta columna: el efecto aspirador de salida de capitales de mercados emergentes hacia Estados Unidos ante la fortaleza del dólar. El “secreto” de Trumponomics es que la economía de mercados como China será tan frágil que los billones de dólares de capital que se fueron a países emergentes desde 2009, vuelvan al país.

Muchas incógnitas y muchas incertidumbres, que la realidad deberá poner en contexto. Pero lo que ha demostrado el pasado es que gastando más y subiendo impuestos no se reduce la deuda. EEUU aumentó un 121% la deuda en ocho años con Obama (lean “El legado de Obama”) y caídas de la inversión real.

El gran escollo de todo este plan es el aumento del proteccionismo que, como comentamos aquí, puede suponer un importante recorte en estimaciones de crecimiento y empleo. Los mensajes que llegan desde Estados Unidos han moderado enormemente los riesgos, y entre otras cosas, se ha probado que la capacidad real del Presidente de tomar medidas ejecutivas anti-comercio es muy limitada –igual de limitada que fue para Obama en tantos aspectos-. En el país, el congreso y el senado están dominados por republicanos, pero no por defensores del proteccionismo. Pero no podemos olvidarlo, porque está probado que un aumento de tasas y aranceles al comercio genera el doble en pérdidas por ingresos de exportaciones para el país.

Pero no olvidemos que la administración Obama fue la que más medidas proteccionistas impuso en los últimos ocho años. Más que ningún otro país… Y entonces nadie se quejaba. Y así les fue. El crecimiento más pobre de cualquier recuperación económica en las últimas décadas.

¿Y SI ENTRAMOS EN UNA GUERRA COMERCIAL?

Los que me leen desde 2007 saben que tengo un enorme respeto por la visión y sentido común de Rex Tillerson, y esta semana sorprendió a muchos con un comentario en el propio comité que tiene que aprobar su nombramiento, que prueba que dice lo que piensa, en donde sea. Sus comentarios criticando a China por las islas del Pacífico y avisando que no se le debería dar acceso al gigante asiático a dichas islas. Tillerson siempre desconfió del “crecimiento” burbuja de China y en Exxon se negó repetidamente a invertir de manera relevante y entrar en grandes alianzas con empresas chinas.

¿Es la antesala de una guerra comercial con China? No lo creo, pero lo que sí sabemos es el impacto de una guerra comercial total a nivel global. Desplome del consumo de hasta el 3% anual, media de caída de la inversión del 10%, entrada en recesión y desempleo casi duplicado (estudios de Peterson, OCDE y WTO).

La realidad es que para algunos miembros del equipo de Trump no es una cuestión de guerra comercial. Es el desproporcionado superávit comercial que tiene China con Estados Unidos. El más alto del mundo.

China exporta a Estados Unidos unos 483.000 millones de dólares (2015) y Estados Unidos solo $116.000 al gigante asiático y se atribuyen muchas de las imposibilidad de exportar a que el triángulo autoridades regulatorias, empresas estatales y gobierno chino es en realidad un solo ente.

Sin embargo, una parte relevante de esas importaciones son productos electrónicos, maquinaria y ropa que las propias empresas americanas fabrican en China y luego envían a Estados Unidos. De ahí vienen muchos mensajes proteccionistas de la administración Trump.

Tenemos que monitorizar ese riesgo. Pensar que todo irá bien porque impidas que se fabrique e importe desde otros países, no ocurre. Muchas de esas empresas simplemente no podrían siquiera mantener su negocio. Los grandes desequilibrios entre China y Estados Unidos no se solucionan equiparando el proteccionismo americano al chino, como se ha intentado desde 2008, sino rompiendo barreras para que China se equipare al resto de la OCDE. Precisamente ahora que sus monumentales desequilibrios monetarios y de deuda empiezan a pesar de manera agresiva, es la oportunidad de atraer a China al mundo, no el mundo a China.